ULISES CORONA-*

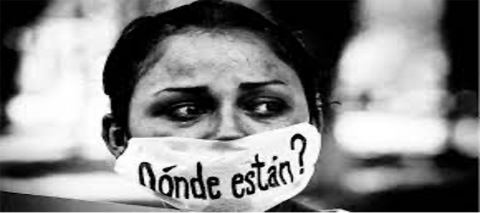

Por décadas, la desaparición forzada ha sido una herida abierta en la historia de México. Este crimen, definido por la ONU como la detención o secuestro de una persona por parte del Estado —o con su consentimiento— seguida de la negativa a revelar su paradero, ha dejado marcas profundas no sólo en las víctimas y sus familias, sino en la estructura misma de la sociedad mexicana.

El fenómeno se remonta a los años 60 y 70, cuando el Estado mexicano persiguió a disidentes durante la llamada Guerra Sucia, su carácter sistemático se intensificó desde 2006 con la llamada “guerra contra el narcotráfico”. La estrategia militarizada de combate al crimen organizado, lejos de pacificar al país, generó un escenario propicio para violaciones masivas de derechos humanos, incluyendo desapariciones forzadas. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, México supera hoy las 114,000 personas desaparecidas, aunque activistas y expertos señalan que la cifra real podría ser considerablemente mayor.

La desaparición forzada no sólo destruye familias, sino que desestructura comunidades enteras. El miedo se instala como mecanismo de control social. La desconfianza hacia las autoridades crece, y muchas comunidades optan por el silencio, por la autodefensa o por el exilio interno. En este contexto, la noción misma de ciudadanía se ve erosionada: las personas ya no esperan protección del Estado, sino que temen convertirse en su próxima víctima.

La impunidad crónica frente a estos crímenes ha generado un quiebre en el vínculo entre sociedad e instituciones. La falta de resultados en las investigaciones y la participación comprobada de cuerpos de seguridad en múltiples casos ha provocado una crisis de legitimidad del Estado. La consecuencia es un vacío institucional que muchas veces es ocupado por el crimen organizado como forma alternativa de “gobierno”.

La emergencia de nuevos actores sociales: Este tema, ha catalizado una respuesta poderosa desde la sociedad civil. Cientos de colectivos de búsqueda, conformados principalmente por madres, esposas, hermanas e hijas de personas desaparecidas, han emergido en todo el país. Estos grupos, como Las Rastreadoras del Fuerte o Familiares en Búsqueda María Herrera, han asumido tareas que le corresponderían al Estado, como la búsqueda en campo, el análisis forense ciudadano, la presión pública y la documentación de casos.

La reorganización ciudadana transforma los roles tradicionales de género y poder en las comunidades. Mujeres que antes eran excluidas de la esfera pública se convierten en líderes, defensoras y gestoras de justicia. Lo personal se vuelve político; el dolor se convierte en motor de resistencia.

Consecuencias emocionales y culturales: La desaparición forzada también deja una huella emocional difícil de dimensionar. Las familias viven un duelo sin cuerpo, sin verdad, sin cierre. Esta ambigüedad genera sufrimiento psicológico crónico, estrés postraumático, depresión y aislamiento social. A nivel colectivo, se instala un trauma compartido, una cultura del silencio que perpetúa la violencia.

No obstante, en medio de esta oscuridad, las comunidades también producen memoria. A través de murales, altares, performances y foros de verdad, las víctimas y sus familiares reivindican el derecho a recordar, a exigir justicia y a reconstruir la verdad frente al olvido impuesto por el Estado.

Un problema estructural con salidas desde la base: El problema no es un fenómeno aislado ni accidental. Es el resultado de una crisis estructural que involucra corrupción, impunidad, militarización y una débil democracia. Aunque el Estado ha impulsado algunas medidas —como la Ley General en Materia de Desaparición Forzada (2017) o la Comisión Nacional de Búsqueda—, los resultados siguen siendo limitados.

Finalmente, la organización social desde abajo ha demostrado ser el principal motor de cambio. Las familias buscadoras no sólo exigen justicia, sino que transforman la manera de hacer política, de entender la comunidad y de reconstruir el tejido social desde la memoria y la acción colectiva y representa una fractura profunda del contrato social. Sin embargo, también ha dado lugar a una reconfiguración del poder desde las víctimas. La lucha por la verdad y la justicia ha unido a miles de personas que, desde la dignidad del dolor, han construido redes de resistencia, apoyo mutuo y esperanza. Mientras el Estado siga fallando, será la sociedad quien continúe buscando no sólo a sus desaparecidos, sino también un país donde la vida y la memoria tengan un lugar digno.

Académico Universitario*